本日(11日・木)は、朝一番に昨日に電話で相談があったお宅に訪問してお話を聞きました。

市役所に行って市民税の納税課・課税課の職員と話し合いを行いました。

罹災証明が必要であることがわかり、市役所まで相談者の方に来ていただき手続きをしてもらいました。

担当課の職員さんの丁寧な市民の立場にたった対応本当に感謝です。

その後慌てて、柏原市安全なまちづくり市民大会に出席しました。

柏原警察署長さんのお話によれば、「大阪府下8月末時点での特殊詐欺の被害額は、22億円。そのうちオレオレ詐欺が13億円。柏原市では、架空請求詐欺が4件あり、36万円の被害がある。」ということです。

本日から20日まで全国地域安全運動が行われます。

その後は、教育委員会へ行きました。

教育部長と9月議会でも取り上げた全小学校に来年度にクーラー設置について懇談しました。

必殺資料を基に色々とお話をいたしました。

午前中は、とんでもないハードスケジュールでした。

午後からは、地域党支部の会議を掛け持ちしました。

めちゃくちゃ嬉しい報告(新たな仲間)も聞けました。

「昨日の女子バレーの試合は良かった」「ランドセルが高すぎる」等など盛り上がっていました。

新しく仲間入りした方も来られ、早速「妹にしんぶん赤旗の購読をお願いしてきました」と聞いてみんなびっくりでした。

11月にも市政報告会をすることが決まりました。

私の10月・11月のスケジュールもどんどん埋まっていきます。

皆さんの元気が私の元気の源です。

太平寺交差点に咲いてました。

2018年10月11日 7:01 PM |

カテゴリー:暮らしに役立つ情報, 活動報告, 要望 |

コメント(0)

励まされるコメント・感想をいただきました

9月柏原市議会も9月28日に閉会しました。最終本会議では、橋本みつおは、平成29年度決算の認定について、後期高齢者医療事業特別会計と国民健康保険事業会計に対して、多くの市民の方の負担が増えたことなどを理由に不認定(反対)討論を行いました。採決の結果は、他の議員がすべて賛成をし承認されました。

ただ、平成29年度柏原市立柏原病院事業決算は、大きな赤字が発生していることや市民に信頼される公立病院の役割を果たしていない等の理由で全会一致で不認定となりました。

今回は、橋本みつおが行った個人質問を傍聴していただいた方の感想や厚生文教委員会の動画を見られたから、橋本みつおブログにコメントをいただいた内容をご紹介します。なお、柏原市議会のホームページから録画で画像を見ることが出来ます。

ブログへのコメント

度々申し訳ございません。本日の模様をYouTubeにて拝見させて頂きました!こちらこそ、涙が出るほど嬉しかったです。

市長をはじめ、他の方々の後ろ姿しか映っていなかったので、私のコメントを読んで頂いて、市民の声を届けて下さった時に、どのような表情をしてたのか…

多分、あまり深く考えてくれてなかったんやろーなぁ…と感じました。

でも、私達一般市民が市長や教育委員会の偉い方々に意見をする場もないので、本当に本日の橋本様の熱意に感動しました。

匿名では失礼だと思い、また感謝の気持ちも伝えたくインスタにてメッセージさせて頂きました。

お疲れの所、申し訳ございません…

今回、こうして橋本様のような、市民の…特に子育てしている市民の気持ちをとても考えて下さる方が居るという事を知れて幸せです。本当に本当に嬉しかったです。

ありがとうございました!!

そして、本当にお疲れ様でした!

市議会傍聴の感想

9月14日、市議会を傍聴しました。橋本議員の一般質問は、午後3時からの予定でしたが、先の自民党の議員が27分も残し終わったので、2時40分に早められました。真剣に取り組めば質問は山ほどある筈なのにもったいないことです。

橋本議員は冒頭で大阪の台風被害対策より、沖縄県知事選挙の応援やカジノ誘致を優先して海外に行った松井一郎知事の批判した後、4つの質問をされました。きっちりした調査に基づく市民目線の質問は、他の議員の追随を許さない素晴らしい内容でした。普段、市民の声にしっかりと耳を傾け、まじめに調査・勉強をした結果だったのでしょう。改めて事前の調査の大変さを感じ取れる内容でした。橋本さんに託した私の1票が間違いでなかったことを確信しました。

(今町1丁目 Sさん)

市政報告懇談会

10月21日(日)堅下北コミュニテイ会館 午前10時

内容 9月議会の個人質問の動画を大型スクリーンで見ていただきます。

安倍政権の問題点と日本共産党について語ります。

皆さんからのご要望やご意見もお聞きします。

カラオケで一緒に楽しみましょう

10月26日(金)午後1時~ 参加費 1千円

場所 カラオケライブスタジオ(法善寺2丁目)

問い合わせ先 橋本みつお事務所(大県)072-973-1660

みっちゃんカフェ

11月6日(火)9時30分~ 橋本みつお事務所(大県) 参加費100円

サンドウッチとコーヒーを飲みながらワイワイガヤガヤしましょう。

2018年10月10日 9:18 PM |

カテゴリー:お知らせ, 活動報告 |

コメント(0)

本日(10日・水)は、心身のための休養日でした。

お母さん(妻)の用事でメガコーナンさんに行ってきました。

私の役割はあっしー君とカート押し係でした。

見っけもんがありました。

ミニ椅子(1480円)です。

事務所(大県)は、畳なので「座るのがしんどい」と言う声をよく聞きます。

これなら大丈夫と思い買ってしまいました。

明日の会議でデビューさせます。

癒しタイムも作りました。

花売り場(買ってません)。

魚熱帯売り場(買ってません)。金魚です。

うさぎさん🐰・犬さん🐩・猫さん🐱・鳥さん🐦もいました。

そして、超久しぶりに「お父さんの愛情入り餃子」を作りました。

キャベツ・ニラを切るのが結構大変。

そこに豚ミンチとマル秘の愛情を入れました。

今日は、大判100個を作りました。

焼くのも私の仕事でした。

家族4人で完食でした。

私が家でビールを飲む時は、この時(1年に1、2回)だけです。

焼きながら、立ちながらつまみ食いをしながらのビール🍺は美味しいー。

最後、妻曰く「お父さんは、洗いもんせえへん😡」でした。

2018年10月10日 9:06 PM |

カテゴリー:その他 |

コメント(0)

本日(9日・火、生まれて19400日)は、JR柏原駅東口で議会報告宣伝📢を行いました。

早く起き過ぎたので、6時過ぎから始めましたが、結構出勤する皆さんが多かったです。

お天気も良くとても爽やかで空気が美味しく感じました。

多くの方にニュースを受け取っていただきました🙏。

午前中は、市役所で市政報告会の資料作りや政務活動費の実務に追われました。

午後からは、地域の党支部の会議に参加しました。

私も議会があった為、火曜日の会議は久しぶりでしたが、多くの党員さんが集まっていました。

党員さんの発言から色々と学ばされました。

元気のでる会議内容でした👏。

沖縄県知事選挙の玉城氏の勝利は、みなさんの喜びです🙌。

夜は、柏原市党の会議が行われました。

みなさんの色々な思いを聞けてよかったです。

橋本みつおが行った個人質問を傍聴していただいた方の感想の内容をご紹介します。

なお、柏原市議会のホームページから録画で画像を見ることが出来ます。

30:21

30:21市議会傍聴の感想

9月14日、市議会を傍聴しました。橋本議員の一般質問は、午後3時からの予定でしたが、先の自民党の議員が27分も残し終わったので、2時40分に早められました。

真剣に取り組めば質問は山ほどある筈なのにもったいないことです。

橋本議員は冒頭で大阪の台風被害対策より、沖縄県知事選挙の応援やカジノ誘致を優先して海外に行った松井一郎知事の批判した後、4つの質問をされました。

きっちりした調査に基づく市民目線の質問は、他の議員の追随を許さない素晴らしい内容でした。

普段、市民の声にしっかりと耳を傾け、まじめに調査・勉強をした結果だったのでしょう。

改めて事前の調査の大変さを感じ取れる内容でした。

橋本さんに託した私の1票が間違いでなかったことを確信しました。

(今町1丁目 Sさん)

素晴らしい感想本当にありがとうございました😍。

ポパイでいうとほうれん草を食べたように元気💪になりました。

若い子にはわからんと思いますが・・・・😂

2018年10月9日 8:55 PM |

カテゴリー:お知らせ, 日本共産党, 活動報告, 要望 |

コメント(0)

本日(8日・月・体育の日)は、起きると何故か「だるおもー」状態でした。

心の中で葛藤(寝ろ)がありましたが約束もしていたので勝ちました。

午前中地域党支部の方と訪問活動を行いました。

最近の特徴は、お話しが盛り上がる事です。

3497円が党を支え安倍自公政権を倒す源です。

ありがとう✨ございました。

自宅に戻ると根がはりそうなので、事務所でお蕎麦を頂きました。

午後からは、本郷事務所で生活相談にのりました。

色々とお話しをお聞きしました。

全て問題解決の方向で進みそうです

めでたし、めでたしです。

後援会ニュース10月号も仕上がりました。

夜は、地域党支部の役員会に参加しました。

私からは、9月議会の報告と先日行われた地区党会議の報告を行いました。

大変元気の出る内容でした。

ポイントは、笑顔でした。

ただ、盛り上がりすぎて帰りが遅くなり今からご飯をたら腹食べます。

そら、腹でるわー。

みっちゃんカフェのご案内です。

橋本みつおは、幼い頃からご近所では、「みっちゃん」と呼ばれていました。

10月12日(金)9時30分~

橋本みつお事務所(大県) 参加費100円

サンドイッチとコーヒー☕️を飲みながらワイワイガヤガヤしましょう。

2018年10月8日 10:19 PM |

カテゴリー:お知らせ, しんぶん赤旗, 活動報告 |

コメント(0)

本日(7日・日)午前は、堅下北地区(法善寺・山ノ井)自主防災訓練が行われ参加しました。

大変暑い☀️中での訓練になりました。

台風・地震もあったこともあり、お子さんを連れたお父さんやお母さんの姿もありました。

毛布を利用しての簡易担架作り。

AEDの実施練習。

土嚢作りや消化器の使用体験も行なわれました。

低体温の方へ毛布を使っての救助方法も学びました。

ご指名があり患者役になりましたが、ただでさえ暑い中、毛布を被り汗まみれ💦になりました。

柏原市の危機管理課の職員さんをはじめ、町会の役員さん、消防署・消防団等の皆さん本当にお疲れ様でした、そして、ありがとうございました。

参加された方にアルフア化米と災害用備蓄水が配られました。

午後からは、第31回柏原市民文化祭式典が行われ出席しました。

お茶席もあり、美味しく頂きました。

式典後は、音楽まつりが行なわれました。

【ベル友】さんのハンドベルは、素敵な音色でした。

【琴修会】さんの大正琴は、山口百恵さんの曲を演奏されました。

「秋桜」や「いい日旅立ち」は感動しました。

お知り合いの方が演奏されていました。

深くは触れませんが、日頃は、色々な活動を忙しくされています。

曲目も良かったせいもあり、色々感じるものがあってこみ上げてくるものがありました。

皆さんとても素敵💕でした。

文化の秋を感じることが出来、ありがとうございました。

私は、実は食欲の秋です。

2018年10月7日 5:58 PM |

カテゴリー:活動報告 |

コメント(0)

本日(6日・土)は、「なんだこらー☀️」のお天気でした。

暑ーい🔥。

しんぶん赤旗の配達時に見える風景。

JR堅上駅近く。

柿が山なりに・・毎年頂いています。

生活相談が2件有りお話をお聞きしました。

府営住宅10階から見える阿倍野ハルカス。

午後からは、地域党支部の方と地域の訪問活動を行いました。

対話が盛り上がり、1軒20分程お話ができました。

色々なご要望もお聞きできました。

「この問題、先日の9月議会でとりあげましたよー」と対話が弾みました。

しんぶん赤旗のご購読ありがとうございました。

途中、平野地域では秋祭りが行われていました。

○○議員さん、ご苦労様です。

夜は、八尾での地区党会議に出席しました。

これまた熱い議論でした。

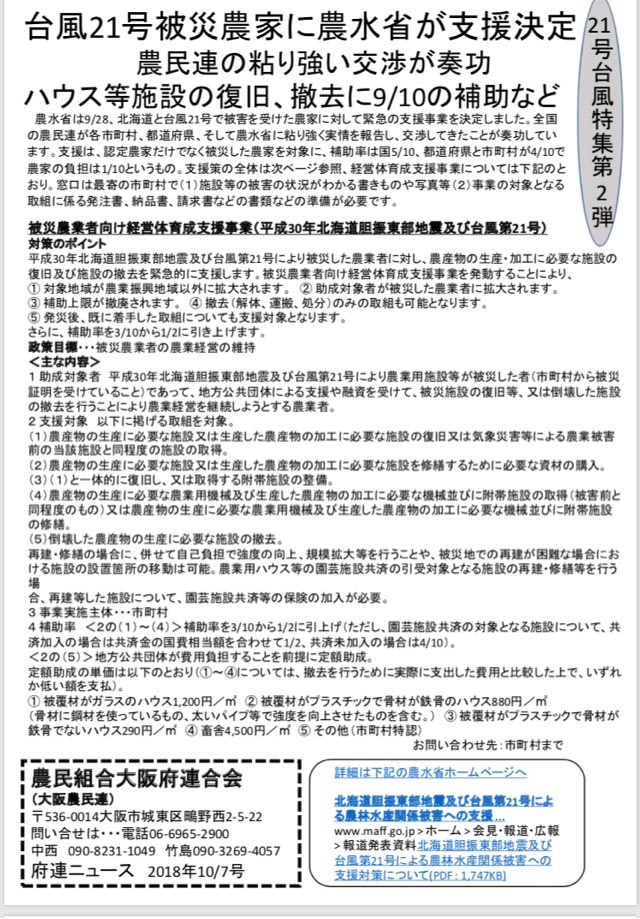

台風21号の農業被害に対して、ビニールハウス等の復旧支援がされます。

農水省が復旧のための費用について9割公的資金投入し支援を決定。

柏原市でもぶどう栽培をしているビニールハウスの被害が多く出ました。

2018年10月6日 10:21 PM |

カテゴリー:お知らせ, しんぶん赤旗, 暮らしに役立つ情報, 活動報告 |

コメント(0)

本日(5日・金)は、午前は、事務所でミニ集いを地域党支部の方と一緒に行いました。

DVDを見ていただいて、私から党に対する思いをお伝えしました。

色々な話になりましたが、「少し家で考えさせて欲しい」と言うことになり用紙はもって帰られました。

2時間の内容でしたが、参考になるお話も聞けて楽しかったです✌️。

午後からは、市役所へ行き、「こんにちは 橋本みつおです」のニュースを作成し、政務活動費の前期分の書類作成をしましたが・・・

職員さんが控室に来られお話(大事な内容)が長くなってしまい・・・仕上げることが出来ませんでした😅。

事務所に戻ってブログの更新と実務やってます。

平成29年度柏原市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)歳入歳出決算の認定不認定討論です。

採決の結果、賛成14名 反対(不認定)1名で承認されました。

日本共産党の橋本みつおでございます。

私は、平成29年度柏原市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)歳入歳出決算の認定について、不認定の立場で討論を行います。

7月の保険料の本決定において、所得割率、均等割り率、平等割率がそれぞれ変更されました。

その結果、4人家族所得200万円のモデルケースでは、平成28年度41万9937円だったのが、42万8095円となり8158円も保険料が上がりました。

所得200万円で5分の1の保険料の負担をしなければなりません。

大阪府下の自治体と比較すると43市町村中7番目に高くなりました。

また、府下平均の39万3828円と比べるとなんと34267円も高い柏原市の国民健康保険料になりました。

そのうえ、滞納世帯に預貯金や生命保険を差し押さえされていますが、差し押さえ率を見ても大阪府下平均と比較してもかなり高くなっています。

近隣市と比較しても以上ともいえる差し押さえをされています。

委員会でお聞きすると、平成28年度に比べ、平成29年度は、柏原市民、被保険者6割の方の国民健康保険料が値上がりになったと答弁がありました。

その一方で、平成29年度の国保会計は、4億2000万円もの黒字を出しました。

国保加入者の負担は限界です。国民健康保険は、他の保険と違い、事業主負担がない分、加入者の支払う保険料が重い負担になってしまいます。

だからこそ、加入者の負担軽減のため国庫支出金が欠かせません。

しかし、国は、1980年に55%だったものを約20%まで削減しました。

国民皆保険制度の最後のとりでである国民健康保険に対し、国が責任を持つべきです。

ルル申し上げましたが、認定第2号 平成29年度柏原市国民健康保険事業特別会計(事業勘定)歳入歳出決算を認めることはできません。

以上不認定の討論といたします。

ご清聴ありがとうございました。

4日付けのしんぶん赤旗

2018年10月5日 5:59 PM |

カテゴリー:しんぶん赤旗, 日本共産党, 活動報告, 要望 |

コメント(0)

本日(4日・木)は、午前は大県事務所で地域党支部の方と新しく党に仲間入りされた方と学習を行いました。

日本共産党には綱領があります。

一緒に学習しました。

元気が出る内容になって良かったです。

午後からは、2箇所の地域党支部の会議に参加しました。

本郷にある柏原西事務所。

それぞれの地域支部で10月と11月に「市政報告&党を語る集い」が計画されました。

笑顔と笑いがある会議は楽しいですね✨

夜は、八尾市で行われた全大阪労働組合総連合東部地区協議会(柏原市・八尾市・東大阪市)の第32回定期総会に出席させていただきました。

私も以前、全国福祉保育労働組合の一員として活動していたので懐かしかったです。

ストップ改憲、いかそう憲法❗️

安倍政権打倒❗️ 維新型政治打破❗️

8時間働いて普通に暮らせる職場と社会を❗️

組織と要求の前進で未来を切り拓こう❗️

原発問題講演会のご案内です。

日時 10月13日(土) 午後2時30分

会場 柏原リビエールホール(小ホール)

参加費500円

講師 河合弘之弁護士(東日本大地震後、原発訴訟をリード)

テーマ「原発の今、そしてこれから」

主催は、原発ゼロの会八尾・柏原

原発に関心ある方、ない方のご参加をお待ちしています。

私も勉強するために参加します。

チケットは、橋本みつお事務所(973-1660)でも取り扱っています。

2018年10月4日 7:36 PM |

カテゴリー:お知らせ, 日本共産党, 活動報告 |

コメント(0)

本日(3日・水)は、定例の市役所控室での市政・生活相談日でした。

さわやかなお天気です。

電話での相談2件(年金・府営住宅)は、説明をして解決しました。

ニュースの作成️️にも力を入れました。

報告したいことが一杯ありすぎて悩みました。

そして、議会対策でた膨大な資料の片付けをしましたが・・・・。

結構これが大変時間がかかります・・・。

しかし、しかし、この作業は、議員にとっては、大切であると考えます。

それぞれ(国保・病院・子育て・保育・道路・教育等々30種類ぐらい)ファイルを作っています。

なぜか、歴代市長のそれぞれのファイルもあります。

冨宅市長もちゃんとありますよ⁉️。

再びそこから取出した資料や新しく収集した資料をファイルごとに入れていきました。

家では、家族皆から「オトンはかたずけろ」と怒られています。

机の上も綺麗くなりました😀。

平成29年度柏原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算不認定討論を紹介します。

採決の結果、賛成14名 反対(不認定)1名で承認されました。

日本共産党の橋本みつおでございます。

私は、認定第5号 平成29年度柏原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算についてを不認定の立場から討論を行います。

本来後期高齢者医療保険は、2年に一度の保険料の改定で、平成29年度は平成28年度と同じ保険料であるはずでした。

しかしながら、国が軽減している特例を、平成29年度から一部を改悪しました。

その結果、75歳以上の柏原市民にどのような影響が出たかです。

委員会審議でも明らかになりましたが、年金収入が153万円から211万円の中所得層の方が所得割りの軽減特例で5割軽減の方が2割軽減に改悪され、対象者9042人中、956人の約1割の方が、最大年額で17280円の負担増となりました。

また75歳になるまで家族の扶養者だった方は、均等割の9割軽減が7割軽減に改悪され、795人が影響を受け、最大年額10、330円の負担増になりました。

.後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者を切りはなして作った制度であり、保険料は、各都道府県が決める仕組みです。

国として、これまで軽減措置を実施することになったのは、後期高齢者医療制度そのものへの批判が強かったからです。

何とか批判をかわそうと設けたのが軽減措置でした。

しかしながら、75歳になるまで扶養されていた方は、均等割りが平成29年度9割から7割軽減になり、その方々は、平成30年度は5割に縮小され、平成31年度からは、軽減が廃止されます。

柏原市は、国に対し、年齢にかかわらず、すべての国民が安心して医療を受けられるように、抜本的な医療制度の見直しを求めるべきです。

年金が毎年減らされる中、高い介護保険料を払いそのうえ高齢者の保険料の新たな負担となった、認定第5号 平成29年度柏原市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算については認めることはできません。

以上不認定の討論といたします。

ご清聴ありがとうございました。

2018年10月3日 7:21 PM |

カテゴリー:活動報告, 要望 |

コメント(0)

« 古い記事

新しい記事 »